Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bezeichnet den 9. November, also das heutige Datum, als einen Schicksalstag für Deutschland und für Berlin bezeichnet. „Er steht für das Leid, das aus Hass und Ausgrenzung erwächst – und für die Kraft der Freiheit, die Mauern überwinden kann“, sagte der CDU-Politiker. Er erinnert an den 9. November 1989, als mutige Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Wunsch nach Freiheit und Einheit die Berliner Mauer zum Einsturz brachten. Aber, so Wegner: „Er erinnert uns zeitglich an das unfassbare Leid der Novemberpogrome von 1938 – an die Opfer, deren Leben durch Hass und Menschenverachtung zerstört wurden.“

An vielen Orten in Berlin, auch in Mahlsdorf, nehmen deshalb heute Menschen Lappen und Wasser zur Hand, um die sogenannten „Stolpersteine“ zu putzen. Das Projekt „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig erinnert an ehemalige Nachbarinnen und Nachbarn, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt und zugleich in Arbeits- oder Vernichtungslager deportiert wurden. Die wohl bekanntesten von insgesamt 20 Mahlsdorfer Stolpersteinen befinden sich für die sieben Mitglieder der Familie Guthmann (nach ihr ist der Platz zwischen Rosenhag und Kieler Straße benannt) am Friedhof in der Lemkestraße. Heute, am 9. November, an dem sich die Reichspogromnacht zum 87. Mal jährt, erinnern wir mit dem Erzählen seiner Biografie an den in Auschwitz verstorbenen Mahlsdorfer Maler Walter Reissner.

Walter Reissner wurde am 8. Februar 1879 geboren. Seine Eltern, Marcus Max und Dorette (geb. Rosenberg), waren Teilhaber einer Tuchfabrik im brandenburgischen Guben. Während die Familie dort eine Dienstwohnung besaß, lebte sie hauptsächlich in Berlin, zunächst am Kurfürsten- und später am Kaiserdamm. Das Grab seiner Eltern befindet sich auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee, das seiner Großeltern in Guben. Walter war eines von sieben Kindern. Sein ältester Bruder Eugen stammte aus der ersten Ehe des Vaters, während die übrigen Brüder – Hans, William, Erich, Martin und Harry – aus der zweiten Ehe hervorgingen. Einige von ihnen wanderten später ins Ausland aus: Hans in die USA, wo er 1967 verstarb, und Harry nach Brasilien, wo er 1939 starb.

Im Jahr 1915 heiratete Walter Reissner Antonia („Toni“) Hoppe aus Dresden. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg, wurde dabei schwer verwundet und verlor ein Bein. Trotz seiner Erfahrungen blieb er zeitlebens patriotisch eingestellt – auch in der Zeit des Nationalsozialismus, als er aufgrund seiner jüdischen Herkunft Diskriminierungen ausgesetzt war.

Das Ehepaar lebte in Mahlsdorf, zunächst in der Wiesenstraße 12E, später – nach der Umbenennung – im Eichenhofweg 9. Dort befindet sich heute auch der im Jahr 2008 verlegte Stolperstein. Nach dem frühen Tod seiner Frau im Jahr 1934 blieb Reissner allein in dem Haus wohnen und vermietete einen Teil an eine ältere Künstlerin. Im Frühjahr 1943 wurde der Maler von der Gestapo aus seiner Wohnung abgeholt, während er gerade beim Mittagessen war. Seinen halben Teller ließ er stehen. Der damals 64-Jährige sagte seiner Nachbarin, dass er bald zurückkehren werde, doch dazu kam es nicht mehr. Am 4. März 1943 wurde er mit dem 34. Osttransport nach Auschwitz deportiert. Sein genaues Todesdatum ist nicht bekannt.

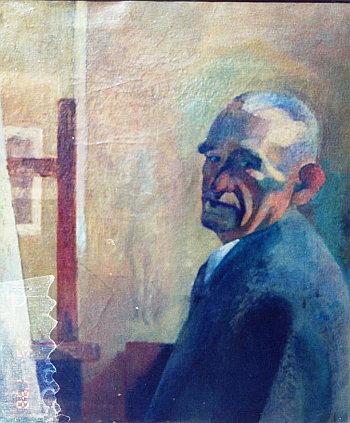

Von seinem künstlerischen Werk sind nur zwei Gemälde überliefert. Ein Selbstporträt und eine Landschaft mit Blick auf die kroatische Hafenstadt Dubrovnik aus dem Jahr 1928. Diese befinden sich heute im Besitz von Nachfahren seines Bruders William in den Vereinigten Staaten. All die Informationen über den Mahlsdorfer Walter Reissner beruhen auf Recherchen von Schülerinnen und Schülern des Leonard-Bernstein-Gymnasiums (heute Melanchthin-Gymnasium in Hellersdorf).